失智症

失智症是一種慢性、進行性的大腦退化性疾病,主要影響記憶、語言、判斷、方向感與行為控制等認知功能,進而干擾患者的日常生活與社交能力。最常見的類型包括阿茲海默型失智症、血管性失智症、路易氏體失智症等。根據衛生福利部的調查,台灣65歲以上長者的失智症盛行率約為7.99%,且隨年齡增加而提高。失智症的早期症狀可能包括記憶力減退、語言表達困難、判斷力下降等。早期診斷與介入治療有助於延緩病程進展,提升患者及其家庭的生活品質。

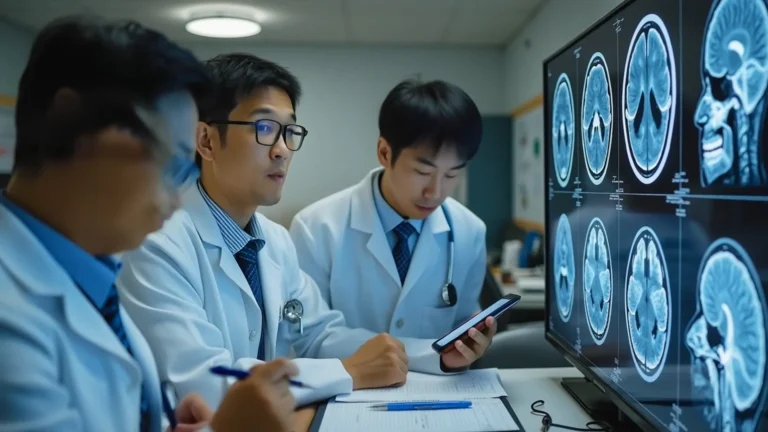

從「症狀控制」邁向「改變病程」,阿茲海默症標靶藥物新藥問世:黃金治療期介入是關鍵

台灣失智症人口快速攀升,阿茲海默症占比逾六成。2025年台灣取得新型抗類澱粉蛋白標靶治療藥物,臨床證實可清除大腦毒性斑塊…

我們與失智症並不遠:盛行率每5歲升1倍,12+2失智因子能預防45%風險,自覺記憶力退化考慮及早檢查

失智症盛行率隨年齡每5年翻倍,台灣邁入超高齡社會更凸顯風險。最新研究指出,控制14項可調整因子如高血壓、膽固醇、視力問題…

高齡失眠不只是老化:常被長者忽略的「睡眠呼吸中止症」與失智、心律不整、中風都有關

高齡失眠警訊!亞東醫院提醒,睡不好可能是睡眠呼吸中止症(OSA),與失智症、高血壓、中風等疾病密切相關。透過「居家睡眠檢…

連續3天只睡4小時,心血管疾病相關蛋白質驟升:運動無法抵銷睡眠不足傷害,潛在社會成本破百億

瑞典最新研究指出,即使短短三天的睡眠剝奪,也足以引發心血管發炎相關蛋白質激增、擾亂代謝與內分泌節律。睡眠不足會損害大腦清…