肥胖之島

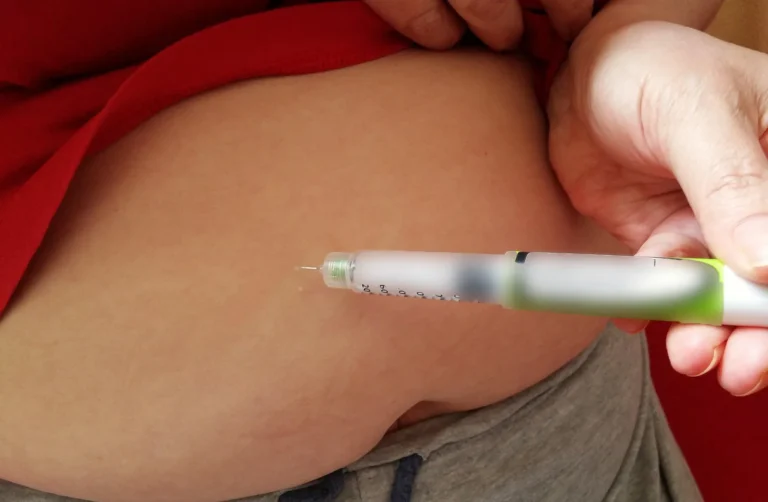

瘦瘦針減重熱潮下的隱憂,肌少症風險升高,科技增肌成為下一波大健康趨勢?

在瘦瘦針掀起快速減重風潮的同時,醫界警告肌少症與代謝退化風險正在升高。本文解析減重藥物背後的健康結構問題,並探討科技增肌…

英國擴大糖稅、WHO倡議健康稅50%:糖稅是否真能減少糖尿病與肥胖?風險因子控管不可忽略

英國擴大糖稅政策,並將含糖乳製飲品與植物奶納入課徵,引發全球對「糖稅是否真能減少肥胖與糖尿病」的討論。WHO 進一步倡議…

瘦瘦針高劑量媲美減重手術,為何無法避免復胖:善用CGM幫助個人化控糖

奇美醫院內分泌新陳代謝科彭瓊慧醫師指出,瘦瘦針(GLP-1 腸泌素藥物)高劑量可達減重手術成效,但停藥後復胖風險高,肥胖…

間歇性斷食心血管好處被高估?最新對照試驗:代謝益處取決於熱量限制而非進食時段

最新《ChronoFast》隨機對照試驗顯示,單純限時進食(如間歇性斷食)對心血管與代謝健康的益處可能被高估。研究發現,…

台灣一半洗腎與糖尿病有關,「糖腎連鎖」風險超出11倍:腎功能斷崖式下降未必有症狀,未來不只要看腎絲球過濾率與蛋白尿

台灣糖尿病患者已突破250萬人,近半數洗腎與糖尿病腎病變有關,糖尿病前期即潛藏腎臟病變風險,發病率為一般人的11倍。腎功…

睪固酮30歲就拉警報:台灣30歲以下男性7成過重,小腹凸、沒精神恐是男性荷爾蒙下降警訊

台灣男性30歲以下近七成過重肥胖、三成血糖異常,導致睪固酮下降,加速陷入代謝失控與情緒崩壞的惡性循環。醫師提醒,男性荷爾…

打瘦瘦筆容易肌肉流失?避免減重後肌肉量斷崖式下降:蛋白質、睡眠、壓力管理需同步考量

「瘦瘦針」(GLP-1 受體促效劑)成為熱門減重方式,但研究發現可能伴隨肌肉流失與肌力下降。專家提醒,減重後肌肉量下降與…

體重、體脂上升是身體「初老」:十大減重心法遠離致胖因子,幫助身體重生

隨著年齡增長,許多人開始面臨體重和體脂的上升,尤其是腹部脂肪的積聚。這是身體「初老」的警訊,表示內臟健康可能已經受到影響…

減重手術連續出人命,是個案還是監管制度失靈?費用、風險、醫師倫理記錄:醫病資訊落差是癥結

高雄安泰醫院王姓醫師縮胃曠腸手術致兩死,顯示術前評估不足、私收費用、使用不明醫材及社群廣告等監管缺口。醫師、立法委員陳菁…

腰圍、血壓同時超標要警覺,國人近1/4有代謝症候群,善用全台217家超商血壓站免費評估風險

根據國健署2022年調查,台灣每4位成人就有1人罹患代謝症候群,男性比例更高達30.4%,40歲以上肥胖者罹病率超過五成…

輕度肥胖即增加「心臟衰竭」機率,BMI與肌鈣蛋白都超標最危險:沒有高血壓、糖尿病也不能輕忽

國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出,肥胖即使無高血壓或糖尿病,也可能直接損傷心肌、提升心衰竭風險。美國研究顯示,高B…

減重不只是吃多動少:激素失衡、腸道菌與瘦素阻抗導致體重不降反升,168斷食法為何容易失敗

台灣面臨嚴峻的肥胖問題,超過半數成人體重超標,並與多種重大疾病相關。儘管各式流行減重法層出不窮,如168斷食與生酮飲食,…

孩子注意力不集中、疲倦要擔心「兒童高血壓」!肥胖、飲食失衡恐增未來心腎風險

pediatric hypertension.兒童與青少年高血壓問題日益受到關注,根據統計約有3%至4%的盛行率,肥胖兒…

心靈受傷才會無法控制體重與人生:解決內在匱乏與自我認同,克服「糖胖症」到走向「復瘦」

台灣近年糖尿病與肥胖問題嚴峻,「糖胖症」族群常受內在壓力與心理創傷影響,導致難以控制體重。部份糖胖症的肥胖問題其實與內在…

腸泌素前世今生:從控糖減重到心血管保護,未來還可能應用脂肪肝治療?

腸泌素(GLP-1 RA)類藥物從治療糖尿病起步,發展至肥胖症、心血管疾病甚至脂肪肝治療的新趨勢。腸泌素主要透過促進胰島…

40歲前「早發」糖尿病變多關鍵是肥胖?從降糖、保護器官到體重管理,糖尿病治療轉變與未來

糖尿病患者持續增加,且發病年齡年輕化,40歲前「早發」糖尿病與肥胖息息相關。肥胖導致胰島素阻抗,使血糖控制困難,並增加異…