文|未來醫編輯室

全台91%人有步態問題 足弓塌陷與疼痛三大原因

現代人久站、久坐、運動或訓練不足,恐增加步態失衡並影響全身健康。最新發佈的《2025足健康趨勢摘要》指出,全台受測者高達91%的人存在步態失衡或重心偏移的狀況。在步態失衡的類型中,以內偏步態(足底內旋)佔比最高,達到45.56%,其次為外偏步態(足底外旋),佔34.37%。此外,左右腳步態不一致的情況也相當常見,佔比為10.72%。

步態失衡反映了足部結構的穩定性與重心平衡息息相關,長期站立、久坐與運動負荷,是國人足弓塌陷、步態偏移與疼痛的三大因素。針對超過三千名民眾進行的「足健康意識與行動調查」顯示,足跟痛(足底筋膜炎)與腳掌疲勞酸痛是民眾最主要的兩大不適來源。物理治療師鄭融表示,步態異常會導致肌肉發力不平衡,進而影響膝、腰關節的受力,長期下來對肌肉、關節以及全身重心的影響不可小覷。

高BMI值加上內偏步態 未來代謝與關節問題風險高

另外,國人肥胖率在亞洲屬於前段班,而步態健康與體態(BMI)有高度關聯,體重較高者(平均BMI 24.351)其步態傾向內偏,常見會有足弓塌陷,左右腳受力差顯著上升,重心不穩等現象,並形成足弓塌陷與膝關節壓力上升的惡性循環。未來可以結合年齡、性別與足壓圖,可以建立「高BMI × 內偏步態」風險模型,作為代謝與關節問題的早期預警信號。

過去步態、足壓失衡被視為中老年人問題,但近年調查顯示,跨年齡族群皆有足部健康困擾,年輕族群(20至35歲)對足部不適最為敏感,多半是疲勞與姿勢型問題。而中老年族群則明顯增加足病痛與下肢循環問題。調查中亦發現,男性50歲後足弓退化速度明顯加快,步態偏移與壓力不均的比例高於女性,更可能加重其他全身健康的風險。

足測大數據有助提早介入 90秒了解足部壓力與走路樣態

台灣正邁向超高齡社會,65歲以上人口比例預計將超過兩成,長者跌倒與行動退化已成為社會健康風險的焦點。在這樣的背景下,足壓檢測所累積的大數據成為落實預防醫學和提升行動品質的關鍵工具。阿瘦的「動態足壓量測系統」自2018年以來,已累積超過50萬筆足部健康資料庫,在90秒內快速解析足部壓力與走路樣態。系統能即時生成圖像式報告,透過視覺化數據了解自身在行走時的重心分佈與穩定性。

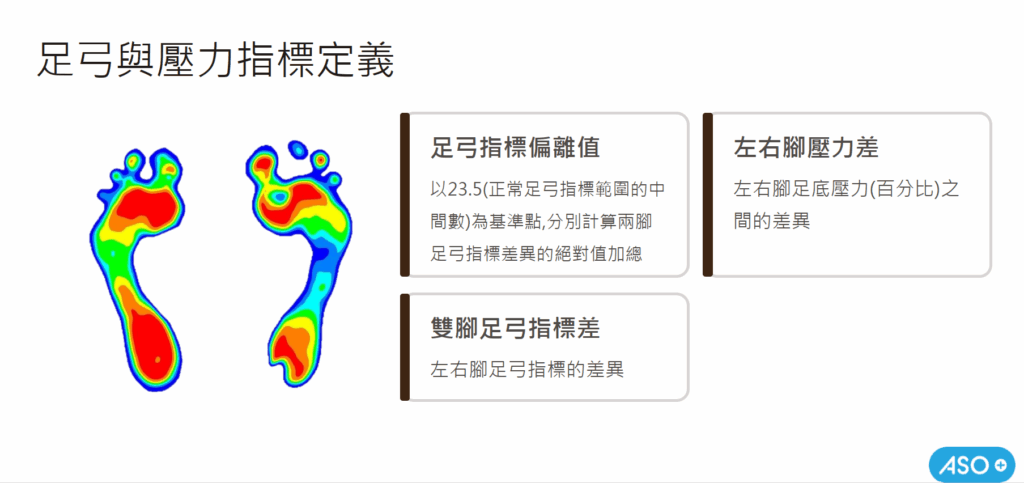

從預防醫學的角度來看,足壓量測是幫助一般民眾意識身體狀況的第一步,若能早期調整,就能減少不適與退化風險。例如當足測結果顯示足弓指標偏離程度越高,左右腳壓力差越高,代表潛在的跌倒風險越高,醫療照護人員亦能夠針對這些高風險訊號,在症狀還未出現前就介入干預。

目前多數民眾對足部護理仍停留在「物理性舒緩」或「止痛」階段,多數受訪者平均每年仍願投入兩千至三千元於鞋墊、運動與保健支出。未來如何善用國人足測大數據趨勢,將健康管理從被動的止痛提前至主動的預防管理,將對社會全人健康有重要助益。對照足測數據顯示,未成年族群的足弓發育(約在20歲穩定)與姿勢問題,以及50歲後男性退化速度較快等問題尤須關切。

健康的腳是第二顆心臟 醫院結合產業推動正確行動指引

為應對超高齡社會帶來的健康挑戰,並落實預防醫學,ASO阿瘦與奇美醫院於本月共同簽署合作意向書(MOU)將以運動強化中心為起點逐步推展至社區健康課程。奇美醫院院長林宏榮表示,健康的腿就等於強健的第二顆心臟,與阿瘦合作不只是單純的醫療與產業結盟,更是將醫療專業與國人日常生活連結,包括推動足部健康檢測、臨床研究、產品應用以及社區衛教。

隨著健康意識提升,消費者雖然健康需求高,但缺乏系統性教育與正確行動指引。阿瘦董事長羅榮岳表示,未來將透過健康講座、衛教活動及臨床研究等方式,讓足部健康檢測走出門市、走進醫療與社區進行推廣。讓台灣人從知道腳會痛進化到懂得預防與管理。