文/郭家和

中風分佈兩極化 年輕族群中風愈來愈常見

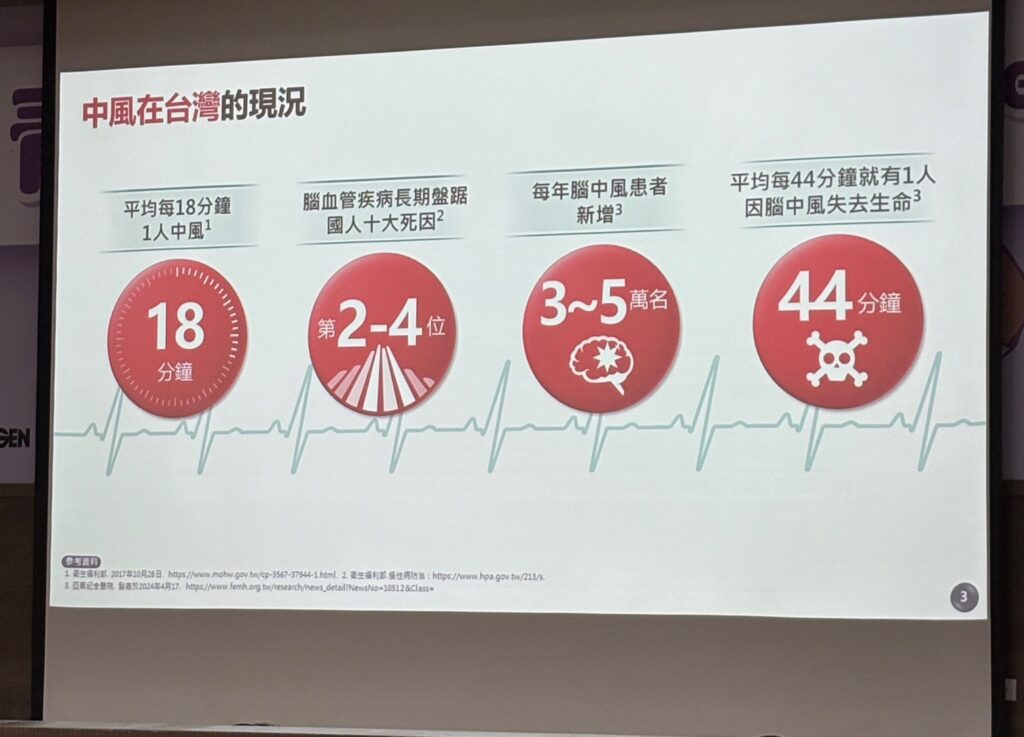

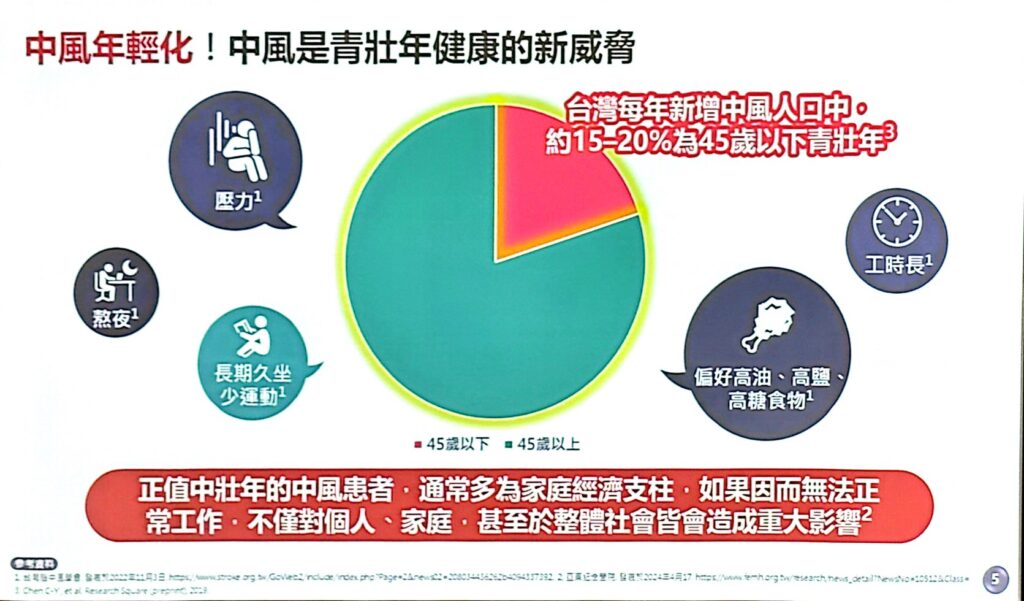

腦血管疾病長期佔據國人死大死因,根據統計,臺灣每年新增3-5萬名中風患者,平均每18分鐘就有1人中風,每44分鐘就有1人因腦中風失去寶貴生命,而台灣每年新增中風人口中15%-20%為45歲以下青壯年,儼然是青壯族群健康的重要威脅。

「腦中風其實離我們並不遠,25歲以上成年人有1/4一生中至少會中風一次,尤其近年來年輕族群中風愈來愈多,40歲左右並不少見,甚至更年輕的患者也有!」台大醫院腦中風加護病房主任湯頌君醫師在《2025青年健康論壇》指出,臺灣中風患者的分佈逐漸「兩極化」,一類為年紀大、慢性病多、心臟功能不佳者,另一類則為生活型態導致早發危險因子累積的年輕族群。

湯頌君醫師表示,現代醫療與藥物發展迅速,但相對的中風風險因子也因生活型態轉變而增加,現代年輕人從小接觸高油高糖等西化飲食,再加上工時、壓力與久坐不動的生活型態,都導致動脈硬化、血壓與血糖等風險提早上升。根據統計,10名中風患者有7人從此無法回到工作,更有1/5需要長期臥床,在年輕化中風趨勢之下勢將影響整體社會勞動力,亟須各界共同重視。

90%中風可被預防 年輕族群更要當心血壓

「中風後即使最快時間從急性期搶救回來,還是會有功能落差、肢體不靈活或是痙攣,其實接近90%的中風是可預防的!」湯頌君醫師指出,中風預防應以初級與次級預防並重。初級預防方面,控制三高(高血壓、高血糖、高血脂)是關鍵,其中血壓控制非常重要,但許多民眾即使健檢報告紅字仍忽視警訊,甚至跳過健康檢查。

湯頌君醫師表示,最容易中風的人就是曾經中風的患者,因此「次級預防」非常必要,曾有中風病史必須更加積極追蹤與治療,包括藥物控制、生活習慣改善與定期回診,平時也應提升對中風症狀的警覺性,一旦察覺到出現中風徵兆,務必在第一時間送往能執行溶栓、取栓等緊急中風處置的醫療院所,避免送醫流程延誤到處置時間,造成預後的不良影響。

急性處置資源集中都會區 中風醫療不公平隱憂

「大腦和其他器官不一樣,在目前的醫療科技之下,一旦中風失去的很難再回來,所對中風來說『時間』是最重要的決定關鍵!」湯頌君醫師說明,急性中風是與時間賽跑,靜脈注射血栓溶解劑能迅速打通中小血管,介入取栓手術則適用於較大血管阻塞,但目前仍有送醫過慢或第一時間在非急性中風處置院所治療等情形,雖然健保放寬血栓溶解與動脈取栓治療時間,但臨床實務上仍有許多患者錯失了黃金治療時間。

「健保雖然放寬了給付,但其實真正能受惠的人,沒有大家想像中那麼多!」湯頌君醫師指出,台灣中風患者處置目前面臨四大挑戰,包括如何推動有效、民眾疾病認知與送醫流程、腦中風急救醫護人力需求高、血栓溶解劑使用率待提升等,尤其急性中風的處置資源分配不均,大多集中在台北等都會區,偏遠、中南部與離島地區病人較難及時獲得處置,也是醫療不公平的隱憂。

給付放寬卻衝擊照護人力 台灣rt-PA使用率有待提升

近年醫療環境與人力問題惡化受到重視,湯頌君醫師指出,相較心臟內、外科等科別,神經科醫師與介入醫師數量少,而嚴重的急性中風照護時間,已從原先8小時延長為24小時全天候on call進急診評估,照護負擔加重而資源嚴重不足,反映在現實世界裡,台灣血栓溶解劑(rt-PA)的使用率僅6-10%,低於其他國家5-10%。

「今天的努力,是為了避免明天的遺憾,每個人都應該要有預防中風的意識!」湯頌君醫師表示,未來應朝提升血栓溶解劑使用率、提升民眾中風識別能力、整合治療估價與跨院合作、推動腦中風緊急處置的區域合作網路,才能進一步降低中風對國人健康的衝擊。