文/郭家和

偏頭痛請假「小題大作」 國人偏頭痛迷思易貼標籤

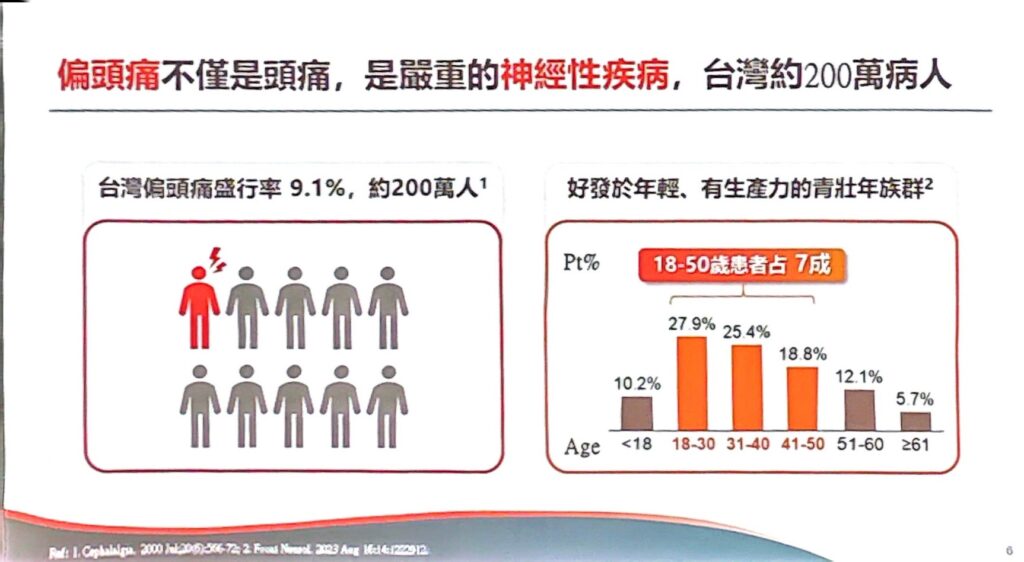

偏頭痛在臺灣盛行率高達9.1%,影響超過200萬人,其中最常好發於18至50歲的青壯年族群,成功大學藥學系歐凰姿教授指出,國人普遍認為偏頭痛只是「症狀」,發作時只用止痛藥壓制,甚至將止痛藥視為常備品。此外,國人多以為偏頭痛只是小毛病,在職場中因偏頭痛請假易被貼上「小題大做」標籤,導致許多青壯年或有生產力族群對就醫有所顧慮。

止痛藥不能隨便亂吃 一周吃超過兩次就應尋求專業協助

「偏頭痛嚴重影響的不僅是個人能否工作,更是整個家庭的生活品質!」歐凰姿教授強調,臨床藥師絕不建議民眾隨意或頻繁依賴止痛藥。若止痛藥使用頻率過高,例如一週超過兩次,或已無法有效控制症狀,就應立即尋求專業醫療協助。依賴止痛藥不只無法解決偏頭痛,更會連帶影響三種後續問題:

■過度用藥性頭痛:當止痛藥的使用量逐漸增加,從一顆到兩顆甚至三顆,卻發現症狀越來越難以控制時,可能引起藥物過度使用性頭痛(medication-overuse headache, MOH),表示身體對止痛藥產生依賴性,需要更多的藥物才能達到相同的止痛效果,形成惡性循環。

■器官損害與副作用:止痛藥本身具有副作用,長期或過量使用會對身體的肝臟和心臟功能產生負面影響。另外,臺灣長期存在的「洗腎」問題,亦與不當用藥習慣可能相關。

■延誤正規治療:濫用止痛藥導致許多人偏頭痛已緩解,反而不願積極面對偏頭痛的根本原因。長期依賴止痛藥錯失了採取預防性治療的機會,更容易引發偏頭痛反覆發作,且程度持續加重。

圖片來源:成功大學藥學系歐凰姿教授

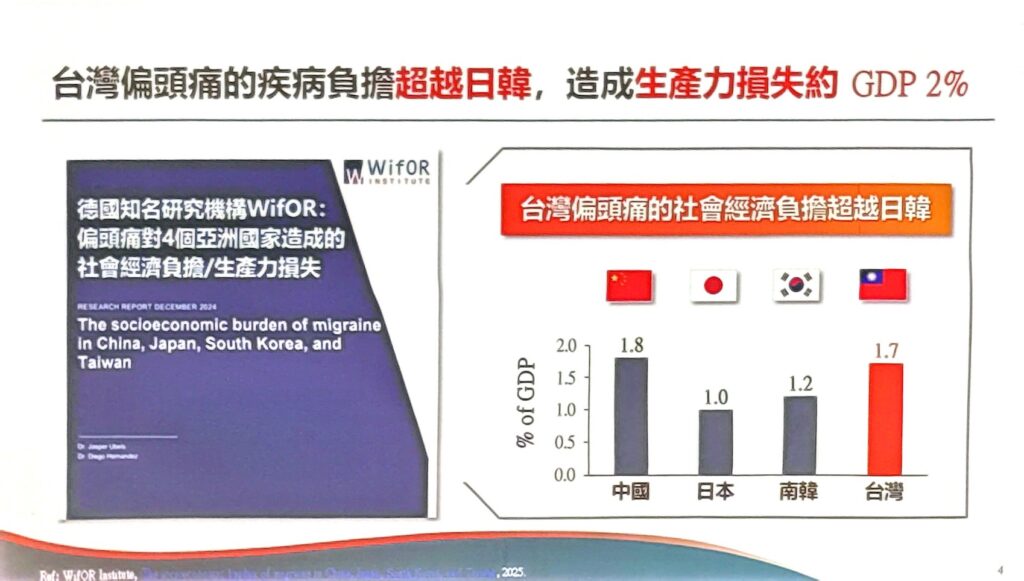

臺灣偏頭痛影響GDP比例高於韓國 女性無形成本高10倍

「青年族群的偏頭痛不只是健康議題,對社會勞動力也是重大危機!」歐凰姿教授指出,對GDP的比例來看,臺灣因偏頭痛造成的社會經濟負擔與其他亞洲國家(如韓國、日本、中國)不相上下,甚至高於韓國,對生產力造成的經濟損失,已與心血管疾病相當,甚至直逼糖尿病所帶來的社會負擔。此外,偏頭痛也對患者的心理層面造成嚴重影響,包括焦慮、憂鬱和失眠等情況,進一步降低生活品質和工作效率。

「青壯年族群發生偏頭痛,不只可能無法工作請假,甚至無法照顧家人,各種隱形成本,尤其對女性更為沉重!」歐凰姿教授說明,女性因偏頭痛造成的有形生產勞動成本佔1.29%GDP,遠高於男性的0.66%,特別是無薪(無酬)成本的負擔遠超過男性10倍。

圖片來源:成功大學藥學系歐凰姿教授

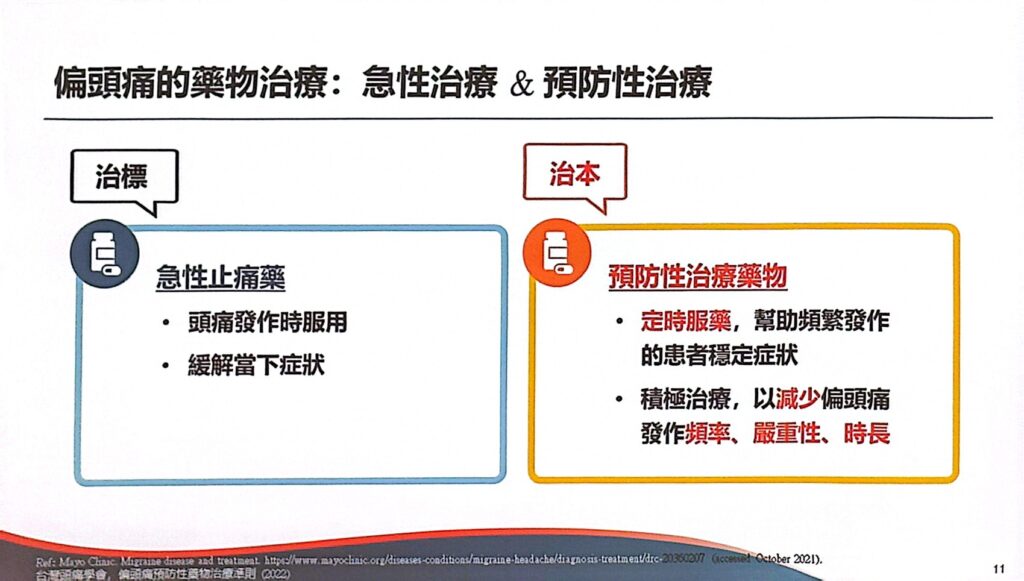

偏頭痛治標與治本策略 預防性治療可節省醫療支出

歐凰姿教授表示,偏頭痛治療可分為「治標」與「治本」兩個面向。治標是指急性發作時使用緩解疼痛的藥物,但須謹慎使用避免過量或長期依賴。治本則是預防性治療以長期降低偏頭痛的發作頻率與嚴重程度。例如將每月發作四次減少到一次,或將每次持續一整天的疼痛縮短到30分鐘。

歐凰姿教授指出,當偏頭痛每月發作四次以上、頭痛已嚴重影響生活品質,或止痛藥已無法有效控制症狀時,就應積極考慮採取「預防性治療」。現行治療指引已將部分新型藥物列為首選,包括A型肉毒桿菌素及CGRP(降鈣素基因相關肽)抗體。研究顯示,接受預防性治療的患者在六個月內,門診、急診及住院次數均大幅下降,平均每人可節省約新臺幣13,000元醫療費用。長期而言更能減少醫療支出並改善生活品質。

圖片來源:成功大學藥學系歐凰姿教授

123偏頭痛預防口訣 每周頭痛超過1次應及早注意

歐凰姿教授表示,預防偏頭痛應從建立正確觀念開始,民眾可用「123」口訣警覺偏頭痛問題,避免症狀慢性化:1.每周頭痛發生超過一次;2.每周止痛藥頻率使用超過2次;預防偏頭痛三大法寶:舒壓、運動、預防性藥物介入。研究顯示,採取舒壓活動或運動能改善整體健康,也有助於減少偏頭痛發生或頭痛嚴重程度。

偏頭痛預防觀念顛覆了看醫生、吃藥會增加支出的迷思,實際上透過預防性治療,長期而言反而能節省藥物開支,並提升生活品質。歐凰姿教授強調,偏頭痛對個人、家庭與整體社會生產勞動力都會帶來負擔,應鼓勵民眾正視偏頭痛問題,採取有效預防性治療,推廣「123」口訣讓國人自我提醒,由醫療單位評估最適合的藥物介入方式,以達到更積極有效的控制。