採訪報導|郭家和

辨識兒少情緒問題警訊 太久、太強、太深遠三大指標

青少年高自殺風險個案中,憂鬱症仍是重要原因,超過一半的自殺個案具有可診斷的精神疾病。自殺行為背後往往是情緒的困擾與困難,及時察覺、照護兒少情緒健康是自殺防治的重要關鍵,家長應注意情緒問題早期的變化徵兆,特別是睡眠障礙、激躁與衝動控制(尤其與ADHD共病時)等高風險因子。

萬芳醫院精神科專任主治醫師許元彰接受《未來醫》採訪表示,家長與老師可辨識孩子情緒困擾是否已達到需要求助的「疾病化」程度。包括情緒異常持續太久、強度太強、或影響太深遠,若孩子出現長期焦慮、煩躁、易怒或悶悶不樂,甚至感覺難以控制自我情緒、影響課業與人際互動,都應及早尋求協助。

生理與生活習慣的變化也是重要線索,許元彰醫師說明,當睡眠不安(失眠或嗜睡)、食慾異常(暴食或食不下嚥)、生活型態改變等問題造成孩子的日常生活受影響時,就要提早警覺是否有情緒異常,避免情緒問題與生理症狀形成惡性循環。

另外,過度使用3C產品也可能與兒少情緒問題有關,許元彰醫師指出,若孩子花太長時間沉迷於手機、社群媒體或短影音,甚至成為唯一娛樂來源,可能也會對兒少的情緒與行為造成負面影響。父母師長應採取理解、傾聽的溝通方式,陪伴孩子正視情緒、尋求專業協助,防止情緒問題衍伸出憂鬱甚至自傷風險。

台灣心理健康防治「路還長」 善用中性詞語提升理解與接受

過去,面臨情緒問題的兒少經常被貼上「想太多」標籤,容易導致介入延誤,許元彰醫師指出,台灣社會對情緒問題的認識與接受度有所提升,但心理健康防治之路仍長。第一線醫療人員應使用友善中性的詞語與比喻,讓艱澀嚴肅的醫學術語變得淺顯易懂與友善。例如「遇到困難」或「卡關」來替代發病或疾病發作等醫學性詞彙,讓家長與孩子更能理解與接受。

許元彰醫師建議,建立聆聽、瞭解與支持的社會系統是幫助更多孩子被接住的關鍵。孩子需要被理解與傾聽,家長與老師也需要支持,唯有被支撐的照顧者,才能提供穩定的陪伴。情緒照護的核心,在於溫和、積極的回應,讓孩子能從醫療端順利回歸校園與家庭。

不是單純開藥、吃藥而已 應關注孩子用藥後持續性評估

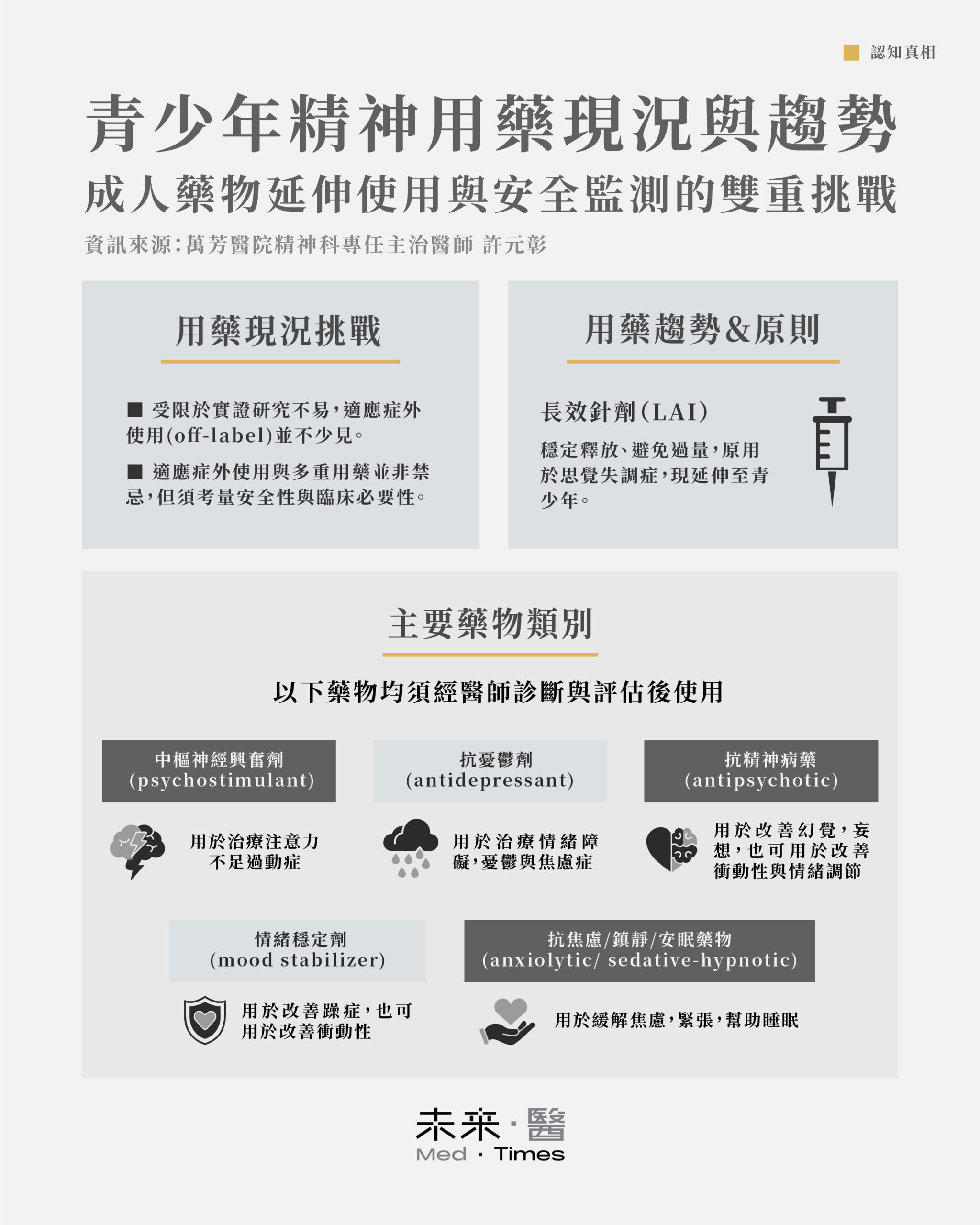

台灣兒少用藥族群的多重用藥比例接將近三成,在重症個案中甚至高達 70%。造成多重用藥的主因在於高共病性,由於兒少臨床試驗執行難度高,部份處方是根據臨床實證採取適應症外(Off-label use)使用。許元彰醫師強調,多重用藥與適應症外使用雖是治療兒少複雜情緒疾病的治療方式之一,但必須在安全無虞且有一定科學證據支援的前提下處方。

許元彰醫師指出,兒少用藥安全以及防治藥物過量、濫用是最重要原則,精神科醫師會審慎進行評估、說明、解釋、監測、回顧與討論。包括用藥前的正確評估與診斷,充分向父母和孩子說明病情和藥物需求,以及非藥物治療(如諮商)的治療地位。用藥期間的監測是確保藥物作用的重要手段,應持續追蹤症狀與副作用。另外,某些藥物需配合定期監測血中濃度或代謝指數,都是維護兒少用藥安全之必要。

用藥順從性對情緒治療效果影響重大,許元彰醫師建議,提醒孩子服藥時必須顧及隱私,避免在公開場合討論。用中性的描述語句,讓孩子瞭解治療對自己有利,才能鼓勵他們積極服藥,減少消極反抗或拒絕。用藥後的持續性評估與回顧,包括是否需要減量或停藥,以及回顧藥物與非藥物治療的協助效果,都是確保長期安全和用藥持續性的關鍵。

家庭與社會樣態快速變遷 醫院、學校與家長須確保訊息平行流通

台灣兒少精神健康照護不能依賴醫院端的單一介入,許元彰醫師指出,可以運用「同心圓」概念來理解孩子的困難,以孩子為圓心向外延伸到家庭、學校與社會。當孩子離開醫院回到日常生活時,需要家庭、學校、社區之間持續且一致的支持向外延伸。尤其現代家庭樣態和社會環境的多元性與快速變異,照顧者不能過度套用過往經驗,必須以孩子為出發點去理解環境的變動與差異。

許元彰醫師強調,在尊重孩子意願與隱私的前提下,醫院、家庭、學校之間應確保訊息平行流通,讓孩子在不同面向的狀態能夠被同步瞭解,才能建立一致的立場和概念來陪伴孩子成長,更重要的是,由孩子出發釐清主觀上的感受、客觀上環境給予的影響,以及情緒低潮的來源,讓孩子知道自己是被瞭解和支持的,提高孩子接納來自醫師、師長及社會支援的意願。