文|郭家和

「傷心欲絕」非形容詞 悲傷未處理恐變慢性創傷反應

近年青壯年族群因感染或健康問題猝逝成為新聞關注焦點,如今(2025)年二月大S感染引發肺炎病逝,至親好友心碎不已,更令各界擔心白髮送黑髮人的徐母身心狀況。至親驟逝的極端情緒壓力,對身心健康的潛在戕害不可小覷,不只可能引起各種「身體化現象」的症狀,還可能導致有致命風險的「心碎症候群」。極端壓力對心血管的傷害的確有「傷心欲絕」的破壞性,而未適當處理、疏導的悲傷,也會演變成創傷反應,在日後持續影響正常生活。

楊聰才診所暨心理衛生中心院長、精神醫學與公共衛生專家楊聰財醫師指出,人們面對重大喪親壓力時,大腦內會釋放大量壓力賀爾蒙(如皮質醇、去甲腎上腺素),影響免疫系統與自律神經調節。臨床上常見的生理反應包含心跳加快、胃腸不適、失眠、食慾不振,甚至演變為「身體化症狀」(somatization),如莫名腹痛、偏頭痛、心悸等,其實都是情緒無法被言語表達時,身體轉化出來的警訊。

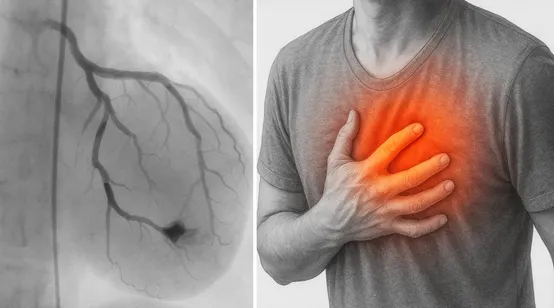

在極端情緒衝擊下,部分患者更可能出現急性心臟病變,俗稱「心碎症候群」(Takotsubo cardiomyopathy)。楊聰財醫師表示,曾有一名婦人在丈夫心肌梗塞猝逝後,短期內出現嚴重胸痛與失眠,心電圖呈現ST段變化、心律不整,但冠狀動脈造影卻未發現阻塞,經心臟超音波顯示心室收縮異常,心尖部膨脹如日本章魚壺,確診為心碎症候群。雖然心碎症候群大多經住院監測與藥物治療後可逐漸復原,但若未適當介入,仍有致命風險。

流行病學也顯示,兩性的情緒調節能力差異,會影響極端壓力的可承受程度。丹麥一項追蹤研究指出,喪偶男性在6年內的死亡率及醫療支出均高於女性,推測是因為男性普遍在情緒調適與社會支持網絡上較薄弱,復原力受限。但走不出喪偶之痛而離世的悲劇,兩性皆不少見,如知名作家瓊瑤因為過度思念過世五年半的亡夫,在去年(2024)年疑似輕生離開,留下無限惋嘆。

釋放悲傷過程個人化 親友勿要求馬上走出來

楊聰財醫師提醒,除了急性生理變化,未適當處理的哀傷可能演變成創傷反應,如反覆夢見逝者、避談相關記憶、出現恐慌症狀等。對許多悲傷者而言,「沒能好好道別」常是最難放下的核心情結,未竟的道別感會在潛意識中不斷拉扯,延緩復原時程。除了及時尋求專業支持,身邊親友也應學習以正確方式陪伴悲傷者,以免增加悲傷者壓力而適得其反。

「周遭人的陪伴很重要,不要求一定要馬上走出來,很多人都喜歡勸人家說要堅強,其實這種壓抑的勸解真的不用,悲傷就是必須釋放,釋放到一年都沒有關係!」

楊聰財醫師強調,家屬與親友的陪伴、傾聽、非強迫性的支持,遠比單純的正面激勵來得有效。書寫日記、參與社區活動、或進行紀念儀式,都是幫助情緒轉化的健康出口。更重要的是,必須允許自己有充足的時間去消化傷痛,需要的時間、過程相當個人化,刻意追求復原速度未必是最佳方式。

嚴重壓力引發暫時心臟異常 心碎症候群的常見原因

心碎症候群(Broken Heart Syndrome),學術上又稱為章魚壺心肌症(Takotsubo Cardiomyopathy)或壓力性心肌症(Stress Cardiomyopathy),是一種由嚴重壓力引起的暫時性心臟功能異常。大多是由嚴重的身體或情緒壓力觸發,導致兒茶酚胺等應激激素水平急劇升高,造成心肌交感神經的擾動、心肌功能喪失及微血管功能障礙等等生理變化,最終出現暫時性的心室收縮異常,形成特殊的章魚壺形狀,故名為「章魚壺心肌症」

目前認為,心碎症候群的發生原因與生理、心理的劇烈壓力有關。情緒方面的壓力來源,可能來自親人意外過世、罹患重病的震驚、激烈爭吵、財務困境或失業。生理上的壓力來源,則可能與外傷、骨折、癲癇、嚴重感染、癌症,甚至是劇烈運動、藥物戒斷、術後疼痛等觸發。近年研究也發現,心碎症候群患者中,腦血管事件(如缺血性中風、蛛網膜下腔出血)的共病機率較高,可能反映共同的血管調控異常或壓力反應失調。

心碎症候群在特定族群中更為常見,超過9成的病例發生在停經後女性,平均年齡約 65 至 70 歲。除了年齡和性別,一些傳統心血管風險因素也不能忽略,包括高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖和吸煙。此外,有心理疾病史(如焦慮、抑鬱)的患者因較易敏感,對壓力的反應可能較高,亦須特別留意。

極端壓力引發心肌病變 停經後女性風險更高

極端情緒壓力為何會引發心碎症候群?目前主要認為與兒茶酚胺毒性有關,高濃度的兒茶酚胺可能直接對心肌細胞產生毒性作用,導致收縮帶壞死(一種不可逆的肌細胞損傷)和輕度炎症浸潤。另外,兒茶酚胺被認為會改變心肌細胞的信號傳導路徑,導致心尖收縮力減弱。總的而言,面對極端壓力時身體容易製造更大量兒茶酚胺,最終可能導致心肌病變的產生。

另一個重要機制則是「腦-心軸」的不正常作動。壓力、焦慮和抑鬱等精神狀態與大腦結構和功能的改變有關,特別是情緒處理相關區域(如杏仁核、腦島、扣帶皮層)的活動增加或結構變化,這些變化可能增加個體對壓力事件引發心碎症候群的易感性。

此外,心肌微血管功能障礙和暫時性的心肌交感神經分布異常也被視為可能的致病因素,這些都可能與過量的兒茶酚胺作用有關。雌激素的保護作用及其在停經後女性中的下降,也被認為可能是心碎症候群具有性別差異的因素之一。

都有胸痛、呼吸困難症狀 心碎症候群與心肌梗塞的差異

心碎症候群的臨床表現與急性心肌梗塞高度相似,患者常出現胸痛、呼吸困難,也可能伴隨心悸、暈厥或休克。心電圖檢查也可能顯示典型的 ST 段上升或其他異常,容易與心肌梗塞混淆。血清心肌生物標記也會升高,但通常峰值不如廣泛心肌壞死引起的心肌梗塞高。

最重要的是,心碎症候群引起的心臟功能異常大多屬於暫時性且可逆,通常在數天至數週內恢復正常。心肌梗塞則可能導致永久性心肌損傷和疤痕形成,兩種心臟問題也可以從冠狀動脈檢查加以判別,心碎症候群患者在心導管檢查中沒有發現足以解釋臨床症狀的冠狀動脈阻塞性病變。而心肌梗塞通常是由冠狀動脈粥樣硬化斑塊破裂導致血管阻塞引起。

儘管大多屬於暫時的心臟功能異常,心碎症候群並非沒有危險性。在急性住院期其風險與心肌梗塞相當。院內死亡率約為 4% 至 6.5%。可能的併發症包括急性心臟衰竭(發生率可達 12%-45%)、心因性休克(約 6.6%-10%)。患者也可能出現心律不整(如心房顫動、心室頻脈),甚至致命性的心室頻脈的風險。

此外,左心室功能嚴重減弱可能導致心腔內血栓形成,增加栓塞(如中風)的風險。心肌破裂等極端情況雖罕見但也曾發生。有研究顯示,男性心碎症候群患者的死亡率是女性的兩倍。復發也是一個問題,年復發率約 1.5%,五年內復發率約 5%-15%。

練習壓力覺察、控制慢性病 心碎症候群的預防之道

心碎症候群(Takotsubo cardiomyopathy)與情緒壓力密切相關,預防之道首重壓力管理與心理調適。由於焦慮、憂鬱等心理疾病為重要風險因子,積極治療共病可降低發生機率。同時,控制高血壓、糖尿病、高血脂、體重管理、戒菸限酒、維持規律運動與健康飲食,皆有助於整體心血管健康,間接降低心碎症候群風險。

在發病急性期,患者應接受加護病房的密切監測與支持性治療,以預防心衰竭或休克等併發症。出院後的藥物預防復發策略仍待研究證實,目前臨床常考量使用β阻斷劑、ACEI或ARB等藥物,不過臨床尚不一致。若心室功能明顯下降,則需評估抗凝治療以防血栓形成。合併冠心病者,則依循標準治療使用他汀與抗血小板藥物。

總結,提升心理韌性、減少情緒壓力源並積極控制心血管風險,是預防發生心碎症候群的有效策略。在壓力源持續增加、各種變動起伏不斷的AI世代,人們面對更快速的社會變遷,所承受之壓力與先前世代不可同日而語,未來應從推動壓力覺察、心理衛生識能以促進全民的情緒調節力與復原力,才能夠從心理健康層面開始為社會安全網紮下良好根苗。

[1] Broken Heart Syndrome: Evolving Molecular Mechanisms and Principles of Management

[2] The risk of death or complications from broken heart syndrome was high from 2016 to 2020

[2] Broken-heart syndrome (takotsubo cardiomyopathy)