文|未來醫編輯室

感覺靈魂被抽空 非典型憂鬱症症狀不典型

季節、壓力、環境甚至遺傳都會影響情緒健康,而憂鬱症的形態也有多樣變化,甚至會以不典型的反向症狀來表現,其中非典型憂鬱症(Atypical Depression),在醫學上正式診斷為「伴隨非典型特徵的重度憂鬱症」,楊聰才診所暨心理衛生中心院長、精神醫學與公共衛生專家楊聰財醫師指出,非典型憂鬱型態與傳統刻板印象的憂鬱特徵如失眠、食慾不振、體重減輕不同,常見感受包括感覺靈魂被抽空、感受不到情緒有如陷入低谷,行為改變也可能招致旁人誤解,反而更加重患者壓力。

現代人生活壓力大、工時長,面臨的環境壓力遠超以往,楊聰財醫師表示,非典型憂鬱症患者可能出現被常人視為「偷懶」或「放縱」的行為如「吃太多、睡太久」,當失衡的生活型態逐漸成為日常時,就可能是心靈發出的求救信號。應及早尋求精神科醫師或臨床心理師的專業協助,是非典型憂鬱症患者邁向康復的第一步,因為這是一種可以治療的疾病。

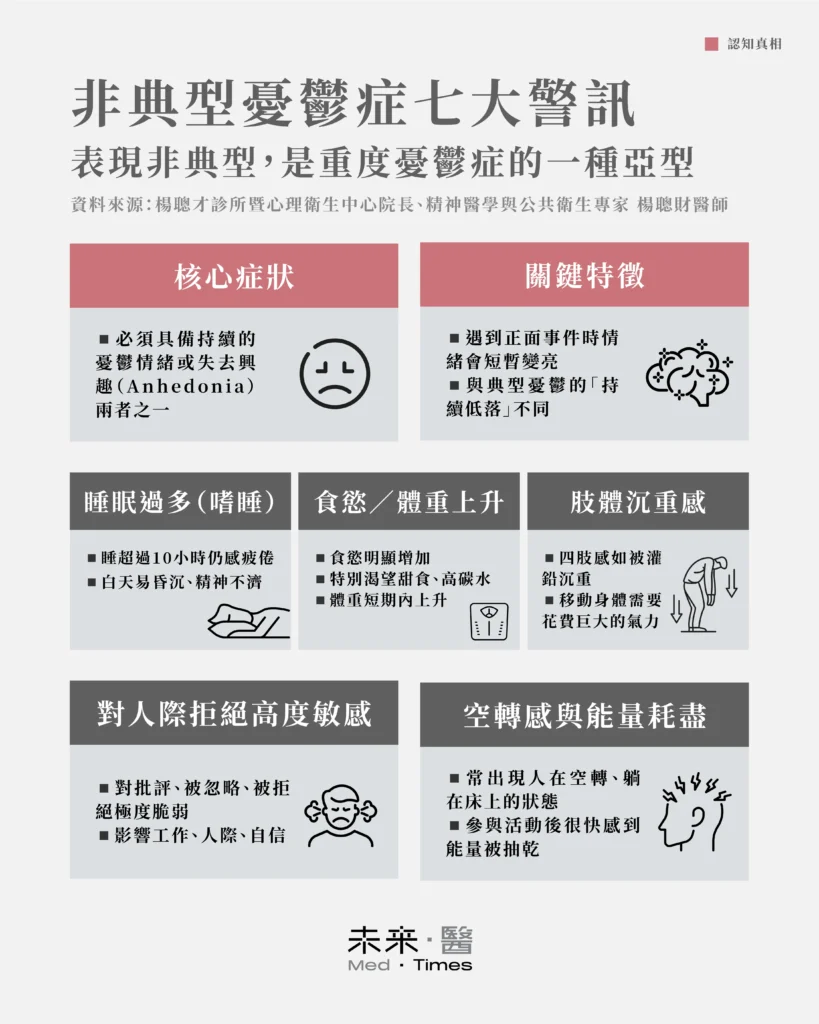

情緒看似正常但無法維持 非典型憂鬱症的常見症狀

非典型憂鬱症是重度憂鬱症的一種亞型,雖然表現方式與一般大眾所熟知的典型憂鬱症不同,但其核心仍是憂鬱症,診斷上須符合重度憂鬱症的主要症狀,包括持續的憂鬱情緒或明顯失去興趣(Anhedonia)。楊聰財醫師指出,非典型憂鬱症最具代表性的特徵是「情緒反應性」,即患者在遇到正面事件時,情緒能暫時改善,看似正常,但這種好轉往往無法維持。

此外,患者常出現睡眠過多,雖然每日睡眠時間大幅增加,白天仍覺得疲倦無力。食慾方面,患者容易暴增,對甜食與高碳水化合物食品特別渴望,導致體重上升。

在身體感受上,患者可能感覺四肢沉重,如同灌鉛般難以動彈,日常行動需要付出很大的力氣。心理與人際層面則常伴隨對他人拒絕或批評的高度敏感,容易受到傷害,進而影響社交活動。患者也可能陷入「空轉」狀態,看似無所事事但內在能量迅速消耗,即使短暫參與社交場合,也會很快感覺疲乏與耗竭。

不是性格與意志力問題 非典型憂鬱症容易被誤解

1. 症狀與傳統憂鬱症「反向」

典型憂鬱症的刻板印象是「吃不下、睡不著、無精打采、情緒低落」。然而非典型憂鬱症常呈現相反表現,如食慾增加、睡眠過多、情緒會因正面事件暫時變好(即「情緒反應性」)。這些特徵容易讓旁人誤以為患者沒有憂鬱,只是「愛吃」、「愛睡」、「太敏感」。楊聰財醫師強調,這些並非個人性格或意志力的問題,而是疾病生理機制造成的表現。

2. 「情緒沒那麼糟」的錯誤觀察

非典型憂鬱症患者遇到正面事件時,情緒會暫時好轉,例如得到稱讚、與朋友見面、完成一件事情後會「亮一下」。這種短暫改善讓外界誤判患者「其實還好」,反而延誤就醫。

3. 社會對「嗜睡」與「吃很多」的負面標籤

患者容易被認為是懶散、缺乏自律、沒有抗壓性,甚至被要求「振作起來」、「忍耐一下就好」,忽視其實體內存在生化與情緒調節的失衡。

4. 患者自己也常誤解病情

許多患者認為「我只是變胖、變累」、「只是太敏感」,而忽略自己已具備憂鬱症的重要核心症狀包括持續低落或失去興趣。這使得非典型憂鬱症成為最容易被低估、被隱藏的憂鬱症形態之一。

非典型憂鬱症的藥物與非藥物治療方式

非典型憂鬱症的藥物治療原則與重度憂鬱症相同,第一線多使用選擇性血清素回收抑制劑(SSRIs),如Fluoxetine、Sertraline、Citalopram、Escitalopram 等,因安全性高、副作用較少是常見的基礎用藥。另一主流是血清素與正腎上腺素再回收抑制劑(SNRIs),如 Venlafaxine、Duloxetine、Milnacipran 等,臨床試驗顯示其改善速度略快於 SSRIs。至於較早期的單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)與三環抗憂鬱劑(TCAs),因副作用較多,目前多作為第二或第三線治療。

除了藥物之外,非典型憂鬱症的恢復也仰賴心理社會支持與自我覺察。楊聰財醫師強調,患者必須先有正確認知這是一種疾病,而非個人意志薄弱,可以透過情緒記錄與日常觀察,辨識能使情緒短暫好轉的小事件,重新建立對生活的感受力。儘管可能出現肢體沈重感,仍鼓勵患者以散步、伸展等溫和活動恢復身心節律。心理治療同樣扮演重要角色,尤其是認知行為療法(CBT)與人際心理治療(IPT)可與藥物並行,協助調整負向思考與改善人際敏感度。

同理心取代指責 給非典型憂鬱症親友正確支持

憂鬱症患者最需要的是身邊親友的社會支持。楊聰財醫師建議,社會與家庭的支持力量至關重要,親友應採取以下方式關心與照護:

1. 同理心取代指責: 家屬和親友必須保持同理心,深刻理解「睡眠過多」或「食慾增加」是疾病的症狀,而不是懶惰或貪吃。親友應避免說出「想開一點」、「振作起來」等輕視或指責的話語,因為這只會加深患者的罪惡感和被孤立感。

2. 簡化與規律的力量: 鼓勵患者簡化生活,將目標分解成小部分,設定可以達成的小目標。從微小的成功中獲得正向經驗,有助於積累信心。

3. 建立規律作息: 由於非典型憂鬱症表現為嗜睡,親友應鼓勵患者建立規律作息。盡量維持固定的睡眠和起床時間,減少過度臥床,這是對抗嗜睡的重要生理防線。

4. 避免自我孤立: 鼓勵患者主動或被動地與信任的親友傾訴。參與支持性團體也是獲得情感支持和建議的有效途徑。社交,即使是勉強的,也是一種能量的交換,可以打破「空轉」的死循環

楊聰財醫師表示,非典型憂鬱症就像一個靜音警報器:它不像傳統的警報器(典型憂鬱症)發出巨大的失眠和食慾不振的尖叫,而是以安靜的、偽裝成「懶散」的信號(嗜睡、貪食)來暗示內心深處的能量正在枯竭。更需要患者自覺以及身邊親友的了解與支持,鼓勵患者及早接受專業介入,同步搭配認知治療及適當運動,找回更好的生活品質。