文|郭家和

老花眼佔全人口近二分之一 40歲後近距離閱讀困難比例高

人體的眼睛就像一台精密的照相機,透過前方的角膜(cornea)如同鏡頭般接收光線,後方的視網膜(retina)則如同底片般感光成像。而在角膜與視網膜之間,存在著一個重要的結構——水晶體(crystalline lens)。水晶體富有彈性,並藉由周圍的睫狀肌(ciliary muscle)的收縮與放鬆來調節自身的厚度,進而改變眼睛的焦距,讓我們無論看遠看近都能清晰對焦,這就像照相機的變焦鏡頭。

如同身體的其他器官,眼睛也會隨著時間的推移而老化,水晶體彈性逐漸減弱、變得僵硬。睫狀肌的調節能力也會因年紀增長而下降。當看近物時,需要水晶體變得更凸以增加屈光度,但老化後的水晶體難以順利變形,睫狀肌也無法提供足夠的調節力量,導致近處的影像無法準確聚焦在視網膜上,產生模糊不清的現象就是所謂的老花眼(presbyopia)。

老花眼是非常普遍的生理現象,根據衛福部及國家發展委員會統計,2024年台灣40歲以上人口已達1300萬人,其中大部分的人在40歲左右開始出現「近距離閱讀困難」的現象,老花眼約佔總人口數的二分之一。這意味著,隨著台灣社會高齡化,老花眼已成為影響眾多中年族群工作效率與生活品質的重要課題

生活型態改變引發提早老花 歐耶:字看不清楚勿逞強

傳統上認為老花眼通常在40歲以後才會發生。但臨床實務上越來越多35至42歲的民眾提早出現類似老花的症狀,如視覺疲勞、閱讀吃力、頻繁調焦、甚至需要配戴閱讀眼鏡,除了要注意是否因為用眼過度導致睫狀肌調節功能失常,也需要警覺是否提早出現老花眼問題。

現代人生活型態的改變,是「提早老花」的主要風險因子。尤其是近、中距離的大量用眼行為如長時間使用電腦、低頭滑手機使用通訊軟體、專注於電腦螢幕玩線上遊戲,或在顛簸的交通工具或行走時使用數位裝置閱讀或追劇,都會容易使睫狀肌長時間處於緊繃狀態,最終出現彈性疲乏,甚至會有眨眼次數減少、造成眼淚分泌降低且分布不均引發乾眼症狀況。

「我本來以為是觀眾紙條上的字寫的太小,後來不得不承認,是我真的看不清楚!」知名脫口秀演員歐耶老師分享老花眼「過來人」心路歷程,無論是閱讀、演出或與觀眾互動都需要高度視覺協助,後來一度嘗試配戴老花眼鏡,但外觀與方便性仍無法滿足創作與生活所需,又因為誤解與擔心而極度抗拒手術,直到老花近視雷射矯正術後恢復清晰視力,成功找回自信與自在,站上舞台時更能盡情揮灑,呼籲同齡人有老花症狀可先諮詢檢查,再與醫師討論適合的治療方案。

▲歐耶老師分享從抗拒到接受老花近視雷射的心路歷程,因術前詳細檢查與醫護經驗分享而安心手術。術後視力恢復,擺脫眼鏡困擾,工作與生活更自在。他鼓勵有困擾者先諮詢了解,模糊其實不必忍耐。

提早老花更要注意用眼習慣 老花眼的非手術治療

針對老花眼的治療,主要可以分為非手術方式與手術方式,老花眼的非手術治療方式主要包括配戴眼鏡、調整用眼習慣及輔助性保養。其中最常見的是配戴眼鏡,單純老花可使用單焦點眼鏡,若同時有近視或遠視則可選擇雙光或多焦點鏡片,另有單眼視配鏡法,讓一眼負責看近、一眼看遠,大腦自行整合影像。不建議在市售地攤隨意購買老花眼鏡,因為未經個人化配鏡容易造成視力不適、姿勢不良甚至跌倒風險。

針對「提早老花」者,日常用眼習慣需特別留意。應減少長時間使用3C產品,電腦螢幕與眼睛保持50至70公分距離,並確保螢幕略低於視線,同時維持正確姿勢與足夠光線。建議每用眼30分鐘應休息5分鐘,注視遠方,並確保充足睡眠促進眼睛修復。

輔助保養方面,建議攝取富含葉黃素與維生素A的食物,如深綠色蔬菜與胡蘿蔔,有助於視力保健。若有乾眼問題,可使用人工淚液並進行熱敷(每日2~3次、每次約10分鐘),幫助改善眼部循環與舒適度。非手術方式雖無法從結構上解決老花眼根本原因,仍可延緩惡化、提升視覺品質。

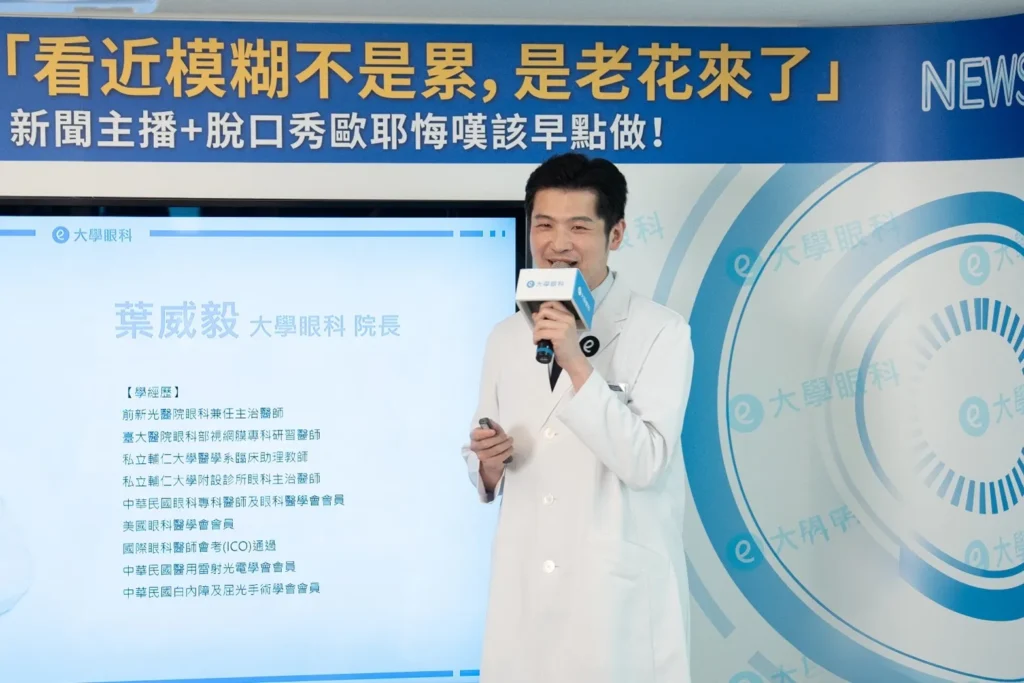

▲葉威毅醫師指出,老花眼年齡提前,35歲起即可能出現症狀。現今主流老花近視雷射術式包括微創微單眼視與LBV智能景深加強,能同步矯正老花、近視與散光,提升中高齡族群視力與生活品質。

一次改善三大用眼問題 逾5成選擇老花近視雷射

老花眼的手術治療技術不斷進展,可以一次解決老花、近視及散光的老花近視雷射,成為當前個人化視力改善的主流方案。大學眼科院長葉威毅醫師指出,走入資訊型工作時代,老花眼發生年齡逐年下降,愈來愈多35至42歲病患提早出現老花,而大眾健康意識普及,觀念較從前進步,門診來諮詢近視雷射矯正的民眾逾五成會選擇老花近視雷射,目前主要的老花近視雷射術式可分為兩大類:

- 微創微單眼視: 使用新一代德國原廠設備,具有微創、快速、傷口小、恢復快等特點,能顯著降低術後乾眼風險。

- LBV「智能景深加強」微單眼視: 在微單眼視的基礎上,導入個人化球面像差,延伸景深,提升中距離視力,讓患者在遠、中、近距離皆有良好的視覺體驗。

葉威毅醫師表示,近視老花雷射手術的品質與滿意度,與術前是否詳細檢查用眼習慣、視覺需求、角膜條件等指標息息相關,目前更結合20萬筆大數據優化雷射參數,幫助患者量身打造個人化手術方案,包括同時矯正近視、老花與散光,採用一眼看近、一眼看遠的雙眼「融像」功能,再由大腦「腦補」整合後呈現自然、穩定、延展景深的視覺效果

身為眼科專科醫師、也曾經歷兩次老花雷射手術的邱立祥醫師表示,眼科醫師自己最清楚手術好處及何種術式風險相對更小,現今雷射矯正不再是年輕族群專屬,對40歲後近視力逐漸惡化者而言,老花近視雷射能同步解決老花、近視與散光三大困擾,對中、高齡族群的生活品質影響巨大,即使早期接受過老花眼手術仍有機會再次調整,改善視力問題,建議有任何視力困擾應及早諮詢專業醫師。

術前檢查角膜厚度不可少 適應期要有心理準備

並非所有人都適合接受此項手術。術前需經過詳細的檢查,包括角膜厚度、眼球結構與整體眼部健康狀況的評估。此外,儘管雷射手術安全性已大幅提升,但仍潛藏風險,如乾眼、感染或夜間眩光等;部分患者在術後初期也可能需要一段時間適應新的視覺模式,尤其是使用單眼視覺「融像」功能時的適應期,需有心理準備。

即使是先進的微創技術,仍需留意術後恢復期的用眼習慣,以確保手術效果的穩定與持久。術後維持良好的用眼習慣仍是確保療效的關鍵。包括適度休息、保持用眼距離、避免昏暗環境下閱讀,以及正確的用眼姿勢皆有助於降低眼睛疲勞與不適。同時,提醒自己注意多眨眼保持眼部濕潤,並定期回診追蹤視力狀況,也是維護術後視力的必要措施。