文|未來醫編輯室

台灣青光眼人數增22% 約半數患者會自行停藥

青光眼被眼科醫師形容為「視力的小偷」,尤其視野缺陷發生在邊緣時患者並無明顯症狀,往往在無聲無息中侵襲視力。根據健保資料統計,台灣青光眼患者在2016年約35萬人,就診人數在近五年內上升至45萬人,人數成長高達22%。以盛行率來看,青光眼約佔總人口的1.75%。

「如果你參加同學會發現同班都沒有青光眼,那你最好檢查一下,因為有可能那個患者就是你!」三軍總醫院眼科主任、青光眼關懷協會理事長呂大文醫師指出,青光眼人數增加的原因包括:高度近視普遍化、眼科檢查普及、健保制度完善,以及科技診斷進步。其中最值得注意的是台灣高度近視「低齡化、深度化」現象,成為患者增加的主要因素。

呂大文醫師說明,青光眼必須透過眼底鏡檢查才能發現,患者增加其中一個重要因素是眼科檢查科技的進步,以及健保讓患者就醫時沒有太大的經濟壓力,但統計顯示,約有半數的青光眼患者在點藥後會自行停藥,追究源頭多與治療不舒服,或認為治療與不治療沒有明顯差別,在自行停藥的患者中,80%是在第一年內因副作用而停藥,一旦藥物治療效果不佳需要手術時,許多病人甚至質疑治療必要性,顯示建立青光眼治療正確觀念的重要性。

青光眼不可逆當下是最佳狀態 「眼壓不穩如海浪沖刷」

青光眼造成的視覺傷害是不可逆的,治療目標並非恢復,而是維持現有視力,避免病程惡化。呂大文強調,青光眼會造成眼壓升高,而眼壓的起伏就像海浪沖刷沙灘,高低不穩時會加速視神經受損,因此,治療青光眼除了避免症狀惡化,也為了幫助患者眼壓保持平穩,減少未來斷崖式惡化的風險。

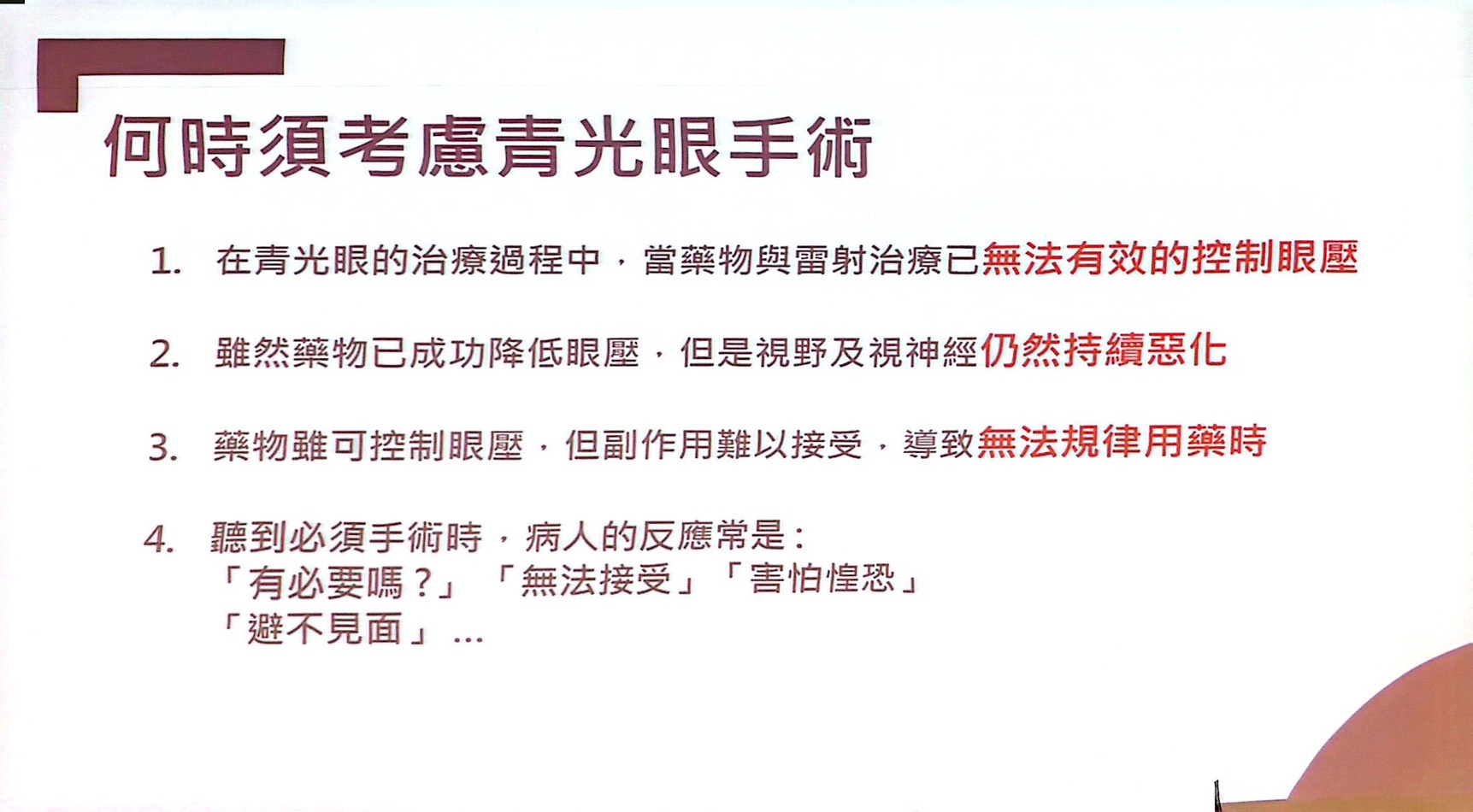

呂大文醫師指出,若藥物或雷射治療無法有效控制眼壓,即使在診間測量數值正常,但視野與視神經仍持續惡化,代表眼壓在日常生活其他時段可能過高需手術改善。其次,若病人因藥物副作用(如眼紅、眼眶發黑等)無法規律點藥,或因不適自行停藥,治療將無法持續發揮效果,也需考量手術。

呂醫師強調,青光眼治療應把握黃金時期,避免視野損失過半才介入。當藥物控制無效或依從性不足時,及早手術以穩定眼壓,是延緩視神經萎縮、守住視野的關鍵。

傳統手術易散光有異物感 「內引外流」兼顧降壓與低副作用

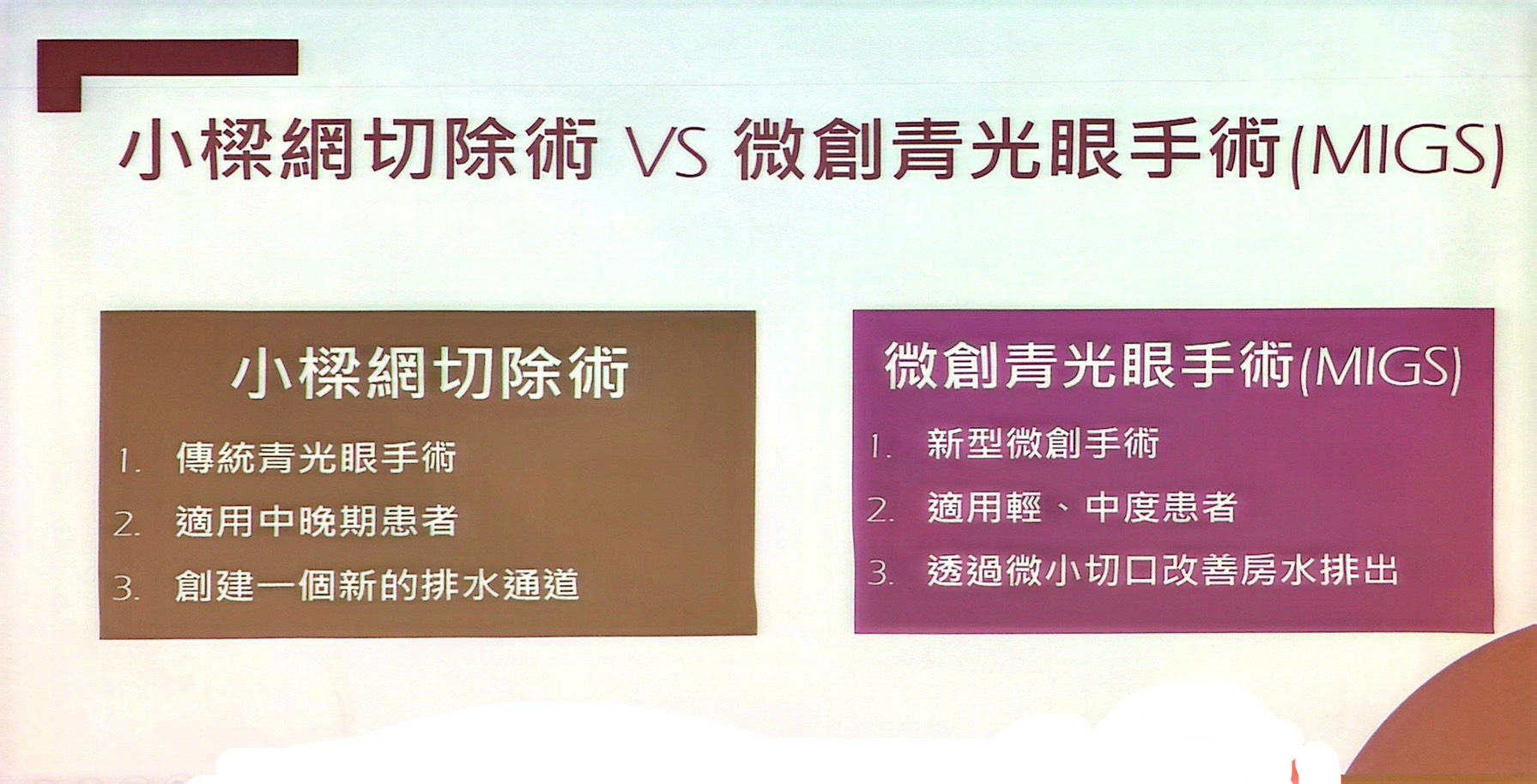

青光眼手術大致分為傳統小梁網切除術與微創手術,各有優缺點。傳統手術多用於中晚期患者,但因傷口大、恢復期長且視力不穩定,常伴隨散光與強烈異物感,術後須忍受縫線與結痂的不適,部分病人甚至後悔手術。此外,排水口徑無法精準控制,降壓效果差異大,還可能導致低眼壓等風險。

相較之下,微創手術適合輕中度患者,傷口小、恢復快、不適感低,對日常生活影響小,但降壓效果有限,無法滿足重度青光眼需求,且健保不給付,費用負擔較高。為突破兩者限制,呂醫師團隊開發「內引外流」微小梁切除合併微創支架系統,期望兼具傳統手術的降壓效果與微創技術的低副作用,提供患者更佳治療選擇。

為突破青光眼手術治療的瓶頸,呂大文醫師與三軍總醫院團隊共同研發「內引外流雙管齊下」術式,內引部分透過植入如釘子般固定於腮狀板的微型支架,長期維持眼內引流;外流部分則將傳統小梁網切除術微小化,以三角皮瓣精準切除小梁網,創造小傷口自外排水,兼具傳統手術的降壓效果與微創的低侵入特性。根據三年追蹤數據,平均可降低眼壓35%至45%,成功率達80%,術後約五成患者無需再使用降壓藥水。

呂大文醫師補充說明,新術式傷口小、恢復快,病人兩週左右即可恢復大部分視力,滿意度達九成以上。相較於傳統手術「有效但不舒服」,但植入支架健保尚未給付,病人可與醫師討論適合自己的治療方式,

手術不是一勞永逸 術後追蹤與眼壓控制才是關鍵

青光眼手術後的恢復狀況差異明顯。傳統手術患者常需3到6個月視力才逐漸穩定,期間異物感強烈,可能影響日常生活;微創或「內引外流」術式則能在1到2週內恢復大部分視力,不適感極少,患者更容易接受。

不過,呂大文醫師強調提醒:青光眼不可逆,手術也不是一勞永逸。即使術後眼壓控制良好,人體修復機制仍可能造成新建管道堵塞,部分患者可能需要再次手術。因此,術後持續追蹤、按時回診,是避免惡化的關鍵。

值得注意的是,因為微創術後感覺幾乎與術前無異,部分病人會掉以輕心,不願再回診,反而增加風險。加上微創手術尚未納入健保,需自費或依賴商業保險,經濟因素也影響治療選擇。不論何種手術,專把握視野損失未超過50%的黃金治療期,積極控制眼壓,並持續追蹤,才是避免青光眼偷走視力的重點。