文|郭家和

台灣氣喘近200萬直追糖尿病 「咻、閉、久、哇」不可大意

反覆感冒或胸口緊縮,都可能是早期的氣喘警訊,而你我身邊的氣喘族群比例遠比想像更高,統計顯示,台灣氣喘盛行率約在10%左右,總數將近200萬人,與國人熟知的糖尿病盛行率相當。但許多民眾對氣喘的認知明顯低於糖尿病、高血壓等慢性病。更有5%的氣喘患者屬於嚴重型氣喘,一旦過度依賴緩解型藥物,未針對發炎根本問題處理,病情將越來越嚴重。

氣喘容易被忽略的原因之一是症狀輕微到嚴重的差異可以非常大。為提升民眾識能並及早就醫,國民健康署提出「咻、閉、久、哇」四字口訣,協助民眾辨識氣喘的徵兆。「咻」代表咳嗽時出現咻咻叫的呼吸聲(wheezing);「閉」代表胸口有緊閉感;「久」代表久咳不癒的症狀,持續很久;「哇」代表反覆感冒或呼吸道症狀反覆發作。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民醫師表示,氣喘根本上是慢性發炎疾病,受到環境過敏原的誘發就可能發作,短效的救急藥雖然只用於短時間解除症狀,如未控制良好仍可能嚴重發作至需要送急診。國人應對氣喘預防、治療以及日常生活保健有正確認知,才能避免疾病惡化甚至嚴重影響肺功能。

過度依賴短效緩擴張劑 嚴重發作送進加護病房「不是少數」

「氣喘的症狀有如海面上的冰山一角,根本的發炎問題沒有處理,反而會延誤治療或導致病情惡化。很多患者只依賴短效擴張劑,一年甚至使用超過3支,深夜嚴重發作送急診,甚至需要呼吸器住進加護病房者不在少數!」

台灣胸腔暨重症加護醫學會副秘書長、淡水馬偕紀念醫院胸腔科資深主治醫師劉景隆指出,早期國人對氣喘用藥印象來自影劇傳播,以為只在需要時使用緩解型吸入劑,其實短效擴張劑不能改善肺功能,更不能治療最核心的問題即呼吸道慢性發炎。正確觀念是規律使用保養藥物(通常為每天使用),以維持氣喘的長期穩定控制。

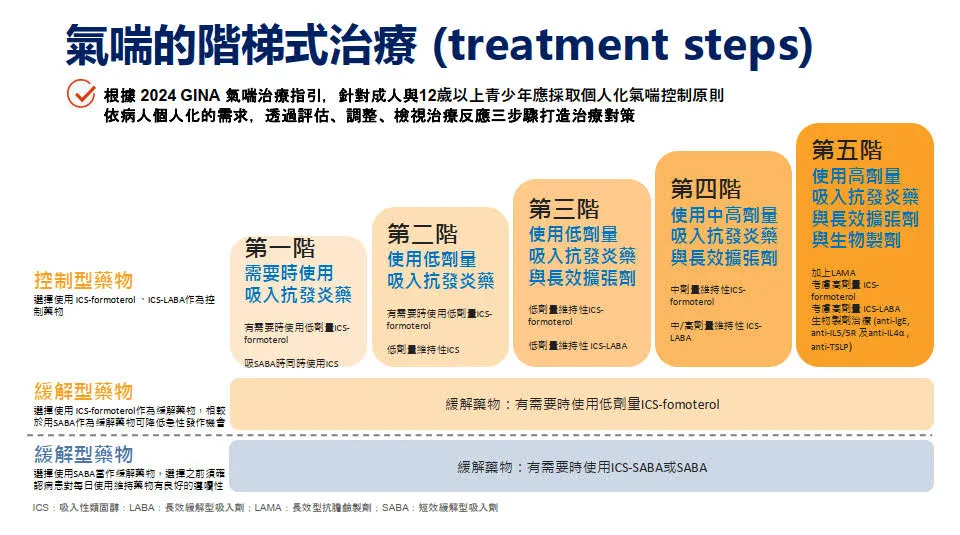

劉景隆醫師說明,氣喘根據嚴重程度採取「階梯性治療」策略,用藥準則相對專業複雜,總的而言治療關鍵是針對源頭「抗發炎」,從第二階段開始,需要每天使用吸入型類固醇來控制發炎;在中度氣喘(第三、四階)或重度氣喘(第五階)患者,則需要使用吸入型類固醇並搭配長效型擴張劑;部分第五階段患者需要加入生物製劑。

劉景隆醫師表示,根據國際嚴重氣喘登錄計畫(ISAR)數據,台灣的嚴重型氣喘每年平均發作次數高達1.41%,21.86%病人長期依賴口服類固醇,高於亞洲其他國家。最新國內10家醫院的調查報告顯示,無論是中度或重度氣喘病人,合併使用緩解型吸入劑之病人在口服類固醇、急診及住院的使用與發生率,皆明顯高於接受抗發炎治療的病人。特別是中度氣喘病人之中的口服類固醇使用率更高出近三倍。顯示遵循國際指引以抗發炎治療為核心,而非依賴緩解型吸入劑,才是控制氣喘的根本之道。

收案後急診、門診住院比例減少 照護人口仍有進步空間

為提升氣喘照護品質,中央健康保險署自2001年起推動「全民健康保險氣喘醫療給付改善方案」(下稱P4P方案)。衛生福利部中央健康保險署龐一鳴副署長說明,P4P方案目標是提供以病人為中心的連續性照護。目前參與的醫療已達745家、照護14.6萬人,收案後除了對病人進行氣喘衛教,教導藥物使用方式,協助登錄肺功能數據與治療狀況,照護達標者亦有獎勵機制。惟目前照護人數相較整體氣喘人口仍有進步空間。

龐一鳴副署長指出,經過收案的氣喘族群回診率較高,對保養藥物(吸入型類固醇等)的遵醫囑性較好,從氣喘長期控制狀況來看,收案病人的急診、門診就診比例較少,住院率也低於未收案者,且近3年氣喘再入院率持續下降至約2.2%,顯示疾病控制與照護品質成效顯著。未來將精進P4P方案,確保氣喘病人獲得完整、不間斷的照護,進而提升自我照護能力及生活品質。

抗發炎才是氣喘治療核心 減少藥品耗費助力地球永續

氣喘穩定控制的重要性不僅在於個人健康,更具有重要的社會與環境永續價值。嚴重型氣喘病人往往控制困難,惡化與住院的機率較高,而氣喘治療武器多元,需要專科醫師定期評估與追蹤。劉景隆醫師指出,目前國際指引建議嚴重型氣喘可考慮加入生物製劑,已針對發炎因子進行精準控制,而傳統口服類固醇長期使用易有骨質疏鬆、胃潰瘍或感染風險,應評估降低使用率。

陳育民醫師指出,以嚴重氣喘盛行率約佔整體氣喘5%來推估,國內嚴重氣喘患者約近10萬人,這群患者控制困難、惡化與住院機率高,耗用大量醫療資源。需透過強化病人用藥依從性與精準治療,才能有效延緩病情惡化、改善肺功能,如過度或濫用緩解型吸入劑,不僅影響病程控制,也增加不必要的碳排放。呼籲氣喘患者遵從醫囑正確用藥,不只保護肺功能、減少氣喘反覆發作與藥物用量,也能降低社會醫療負擔與藥品耗費,增加地球的喘息空間。