文|未來醫編輯室

黃斑部病變是亞太視力喪失主因

全球超過 22 億人受到眼科疾病影響,亞太地區更涵蓋其中近三分之二中重度視力障礙的人口,其中黃斑部病變是造成視力喪失的主因之一。在亞洲濕性老年黃斑部病變(nAMD)中,約六成屬於脈絡膜息肉樣血管病變(PCV)亞型。一旦破裂出血或反覆復發,視力可能瞬間降至重度障礙程度,造成不可逆損害與家庭壓力。

為喚起社會重視視力健康,衛生福利部聯合中華民國眼科醫學會、愛盲協會、中國醫藥大學附醫及台灣羅氏大藥廠,共同以「視界羅盤 Eye 要清晰」為主題響應世界視覺日,呼籲各界共同守護視覺行動力。衛福部提醒,隨著 3C 產品普及與使用時間攀升,視力健康已不僅是醫療議題,更涉及生活型態、預防醫學與社區公衛觀念推廣,以促使國人遠離黃斑部病變危機。

黃斑部病變意識不足誤當老化 五大風險因子不可輕忽

台灣正式邁入超高齡社會,65歲以上老年人口快速成長,壽命延長也增加視力病變的相關風險,根據衛生福利部統計顯示,2023 年台灣約有 721 萬人因眼科疾病就診,較前一年增加約 31 萬人。再加上對黃斑部病變意識不足,不少人將視力退化當作自然老化,僅約三成左右民眾會進行眼科檢查。以往黃斑部病變常見於65歲以上,如今不乏40-50歲的中壯年個案出現。

中華民國愛盲協會吳建良理事長指出,黃斑部病變的五大風險包括:一、50 歲以上;二、家族病史者;三、吸菸史;四、高血壓、高血糖或心血管疾病者;五、BMI 過高。另外,近視度數與黃斑部病變有關,中華民國眼科醫學會王一中理事長指出,研究顯示,近視每增加100度將升高60%黃斑部病變風險[1],對照國人近視比例之高,更不可輕忽視力變化徵兆。

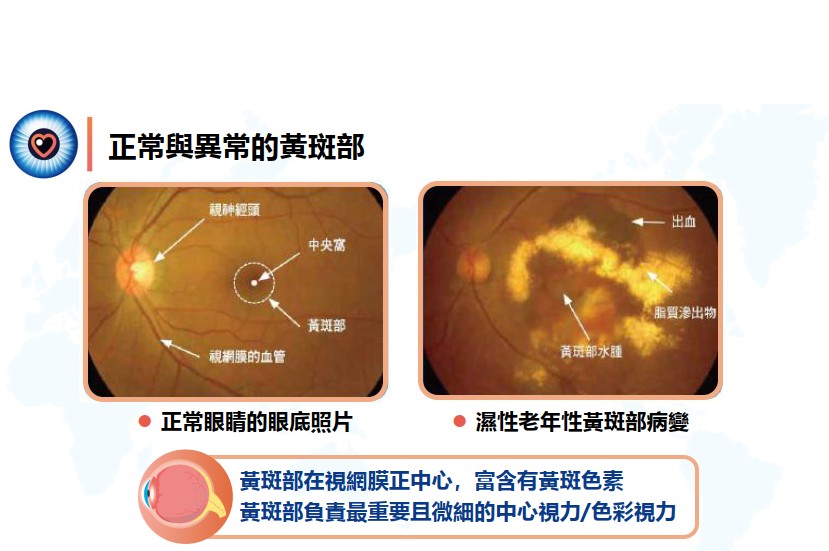

另外,國人多以為黃斑部病變是單一疾病,吳建良理事長說明,黃斑部病變包含多種不同類型,包含糖尿病黃斑部水腫(DME)、濕性年齡相關性黃斑部退化病變(nAMD)以及後者重要的亞型脈絡膜息肉樣血管病變(PCV)。當黃斑部下方之脈絡膜產生新生血管滲漏或破裂時,就可能導致濕性病變,濕性老年性黃斑部病變佔所有老年性黃斑部病變約10%,但病情惡化速度快,更應及早接受治療。

亞洲脈絡膜息肉樣血管病變盛行率高 息肉未閉合恐再度復發

中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心陳珊霓主任指出,脈絡膜息肉樣血管病變是濕性老年性黃斑部病變的重要亞型,在亞洲地區盛行率遠高於歐美,其特徵是脈絡膜下葡萄狀血管病灶形成分支狀血管網(Branching Vascular Network, BVN)與末端的息肉狀血管結構(polyps),這些病灶血管壁脆弱,極易滲漏或破裂。由於病灶反覆出血與積水,患者常出現視網膜下出血或結疤,造成視力急劇惡化甚至失明。

「許多患者的黃斑下出血,都是由脈絡膜息肉樣血管病變引起,現今最大的治療挑戰在於無法有效閉合底層息肉,只要息肉持續存在,幾乎可預期將再次復發!」

陳珊霓主任指出,息肉完全消退的患者,通常能獲得更佳的長期治療效果與視力改善,如果息肉完全閉合,可以達到促進最佳矯正視力(BCVA)持續提升,使黃斑部恢復乾淨平整(dry macula)、減少黃斑水腫等好處;同時降低疾病復發與進一步出血的風險,減少治療次數與眼內注射需求。

濕性黃斑部病變治療挑戰 消除息肉打破復發循環

對濕性黃斑部病變(包括nAMD和PCV)而言,愈早接受治療者,後續維持良好視力機率更佳。陳珊霓主任說明,醫師會依據患者的病灶類型、位置、病程及出血或滲漏的程度,決定採用單一療法或合併療法。常見治療方法包括眼內注射抗血管內皮生長因子藥物(Anti-VEGF)、光動力療法(Photodynamic Therapy, PDT),以及將 PDT 搭配 Anti-VEGF 藥物注射的合併療法。

陳珊霓主任指出,眼內注射抗血管內皮生長因子藥物(Anti-VEGF)可有效控制 PCV 病情,降低視網膜出血與視力喪失風險。目前研究顯示,接受創新療法(例如抗 VEGF藥物結合其他機制)在一年後追蹤,息肉病灶明顯緩解,最佳矯正視力自基線顯著提升,黃斑部狀態亦穩定控制。

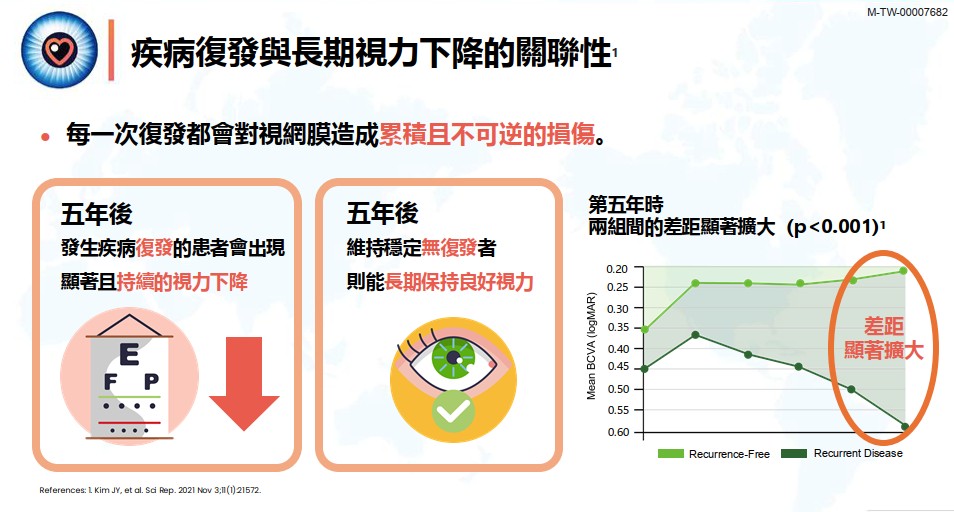

陳珊霓主任提醒,不少患者因治療迷思或缺乏積極治療動機,一旦後續每次復發,將對視網膜造成累積性的不可逆損傷,提醒患者務必及早評估並穩定接受治療。

自我檢測黃斑部病變風險 線條扭曲模糊中心黑點盡早就醫

吳建良理事長指出,防治黃斑部病變最重要的是提早發現症狀,民眾可透過「阿姆斯勒方格表(Amsler Grid)」或家中磁磚進行自我檢測。測試時,將方格表置於 30 公分距離(有老花或近視應配戴眼鏡),先以右眼凝視中心黑點、遮住左眼,再交換檢查另一眼。正常情況下格線應呈現筆直棋盤狀。若出現線條扭曲、模糊、中心黑點或顏色變暗,應盡快尋求眼科醫師評估檢查。

「現代人注重身材與飲食管理,但視覺健康同樣重要,因為一旦視力受損,往往難以恢復!」王一中理事長強調,黃斑部病變患者與高風險族群應建立及早篩檢、積極治療的觀念,才能避免錯失治療時機,也建議積極控制高血壓、高血糖、心血管疾病和 BMI,適當控制3C產品使用時間,以降低視力提早惡化或病變風險。

[1] Ophthalmology. 2021 Nov;128(11):1561-1579.